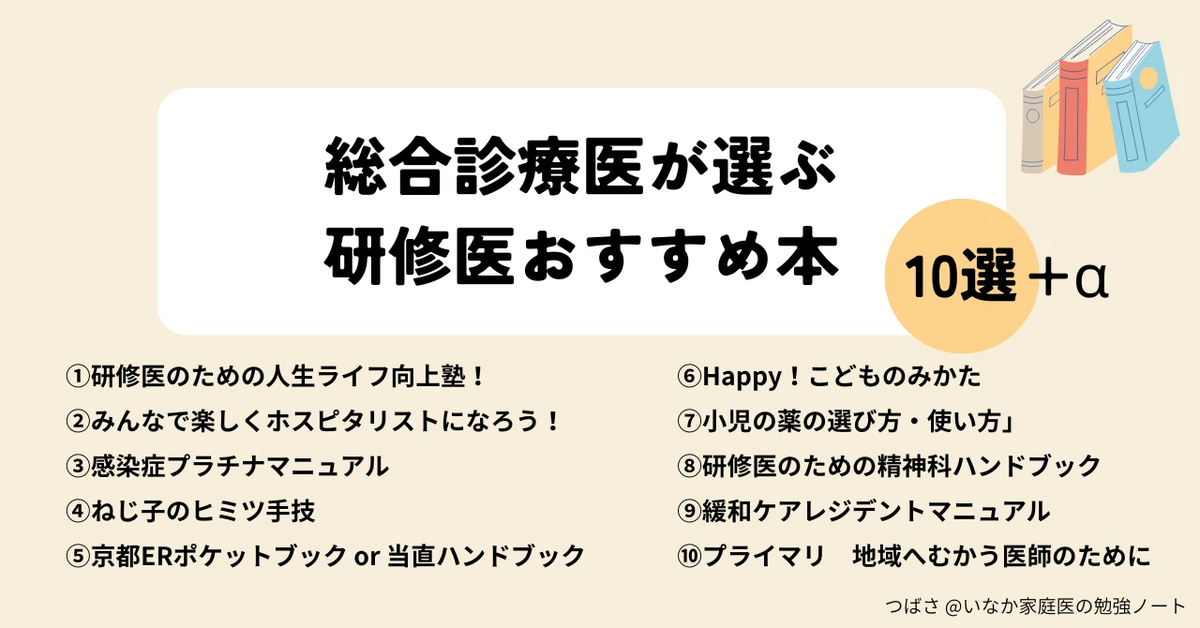

総合診療医が選ぶ 研修医おすすめ本 10選+α

なぜこの記事を書こうと思ったか

先日ご縁があり、研修医向けのおすすめ書籍を紹介する機会をいただきました。研修医時代、試行錯誤しながら過ごした日々を思い出しながら執筆しました。

今回、改めて研修医時代を振り返ってみて「もっと効率的に書籍を選べたのではないか?」という思いがふつふつと湧いてきました。

毎年毎年良い書籍はいっぱい出てきますし、おすすめしたい書籍はいっぱいあります。せっかく給料が入るのですから、色々買って自分なりに吟味するのも楽しいでしょう。

しかし本を読む時間は無限には取れません。どうしても大して読まない本がでてきます。

私の研修先の近くに大きな書店はなく、大阪に遠征したときに紀伊◯屋書店で物色する以外は、Amaz◯nでつい衝動買いをしてしまい、結果として多くの本を積ん読してしまいました。

大学受験時代は「一つの参考書をしっかり読み込んでマスターすべし」と言われていました。実践と往復しながら、同じ本を繰り返し読むことで、研修における自分なりの「型」を身につくのではないか、と今では思います。

ここでは積読せずに半分以上読むことを目標に、10冊程度に厳選させていただきました。

書籍の選定基準:

網羅性の高さ、万人にハマりやすいものを優先しています。デキレジの方にはやや物足りないかもしれません。

経済的COIはないですが、私は総合診療専門医・家庭医療専門医で、多少はそちらびいきになっているかもしれません。地域の病院で医学生の教育にコンスタントに関わっています。なので学生〜研修医におすすめする書籍が多いと思います。

また、研修中には総合診療科と内科(特に感染症内科、呼吸器内科、神経内科、総合内科)で最後まで悩んでいました。それ以外を志望される先生方とは少し目線が違います。ただ優柔不断な性格だったので「どの科に行っても通用する知識を知りたい」と思いながらローテートしていたので、上記以外を専攻する科の先生にも多少は役に立つと思います。

ある程度アップデートしているつもりですが、少し情報が古いと思います。

研修医用の書籍は毎年良いものが出ています。こちらの記事の考え方を参考にしながら、自分なりの「型」を身につけるために、自分の良い方法を編み出していってください。

ちなみに最近の私は衝動買いを防ぐために、「ほしいものリスト」に入れて1週間置いて頭を冷やしたり、電子書籍のサイト(医書.jpかm3電子書籍)で立ち読みをしてから吟味しています。良ければ参考にしてください。

初期研修医おすすめ本 ①〜⑩

◯メンタルヘルス:「①研修医のための人生ライフ向上塾!」

あえてこの本を一番最初にあげました。なぜかというと、私は研修医の一番の目標は「生き残ること」と考えているからです。病んだら休むべきですが、始めから病まないに越したことはありません。

「人を救うには、まずは自分が健康でなければならない(日本救急医学会, 2019)」まずは自分の心身を整える術を覚えましょう。

この本は非常にゆるい文体なので、病んだ心身でもくすっと笑えて沁みてきます。H◯NTER×H◯NTERのネタが多いのも個人的に加点ポイントです(笑)。

別解

・研修医メンタルヘルス解体新書(もう少し硬い真面目な本が好きな人は)

・セルフケアの道具箱(一般書でメンタル病んでいる人全般が対象。道具箱の名の通り、非常に実践的です。あとゆるい絵も素敵)

・こころの耳(厚労省作成、働く人のためのメンタルヘルスまとめサイト)

◯病棟:「②みんなで楽しくホスピタリストになろう!」「③感染症プラチナマニュアル」「④ねじ子のヒミツ手技」

②みんなで楽しくホスピタリストになろう!(みんほす)

個人的には最近のイチオシで、学生〜研修医への病棟実習の指導に使わせてもらっています。

特筆すべきは何と言ってもその包括性・網羅性です。

・社会人としてのコミュニケーション方法、プレゼンテーションに始まり、

・病歴、紹介状、ICの方法、カルテの書き方、

・各種検査や画像の読み方、エコーの当て方、

・厳選された疾患への初期対応(敗血症、肺炎、ACS、アナフィラキシー、上部消化管出血…)

・病棟対応法(輸液、栄養、トラブル、病棟指示)

と、研修医で直面する問題をこの1冊に全部込めたような網羅性です。研修医向けに「とりあえず1冊」を選ぶのなら、最有力候補でしょう。

最初の1枚でフローチャート的にまとめているわかりやすいレイアウト、フルカラーで見やすいのも個人的に高ポイントです。

みんなで楽しくホスピタリストになろう!www.jiho.co.jp

別解① みんほすの他の候補

・「内科レジデントの鉄則」:研修医おすすめ本の長年上位に君臨する書籍。内科のみのスタンダードさ、長年改定を繰り返してレベルアップしてきた強みがありますね。

・「研修医のための内科救急ことはじめ」:単なる知識のみならず、病態から解説してくれるので頭に入りやすいです。パワポを使った簡潔なイラストでビジュアルから覚えやすいです。著者の杉田先生のブログ「医學事始」も非常に役に立ちます。

・「レジデントノート」:特に増刊号でレジデントの役立つものがコンパクトにまとめられています。メインでも良いですし、特定のトピックで補助に使う感じでしょうか?病院が毎月購読してくれていればラッキーです。

・「総合内科病棟マニュアル」:カバー範囲の広さは「みんほす」と似ていますが、どちらかと言うとよりマニュアルに特化し、研修医後半〜専攻医以上のレベルを求めるのなら、といったところでしょうか。「ホスピタリストのための内科疾患フローチャート」「ジェネラリストのための内科診断リファレンス」も同じような位置づけだと思います。

・「研修医1年目の教科書」「初期研修医の羅針盤」「研修医のアタマと心とカラダ」:座学と臨床のギャップをいかに埋めるか、というコンセプトですね。網羅はしていませんが、心構えやマナー、マインドセットなどの意識を高めるのに有用だと思います。

割と好みが分かれると思いますので、自分で眺めてみてしっくり来るものを選んでください。研修生活で事あるごとに開き、継ぎ足し、自分なりの「型」を身につけるのがおすすめです。

研修医時代の私は「大きく重いため病棟に持ち運びにくい」と思い、病棟ではポケットに入るマニュアル本を使っていました。その場合、微妙にこれらの本と整合性がとれなくて困った記憶があります。

もし今研修医になったら、(予算が許すなら、常に手元においておきたい本に絞って)電子書籍と紙で2冊買い、とっさのときは白衣のiPad miniで確認、普段は机の紙の本で勉強する方法を取ると思います。

マニュアル本も良いものが多いですが、同じ本を何度もこすって「型」を身につけるためには、こういった方法も有効だと思います。

ちなみに今現在の私はiPad mini 256GB(ある程度の大きさがあり、白衣やスクラブのポケットに入ります)、医書.jp(m3電子書籍とどっちが良いかはUIの好み)を使っています。

別解② みんほすの補完

みんほすは網羅性が高い反面、紙面の都合上それぞれに関してはやや薄いかもしれません。もっと知りたくなったり、しっくりこなければ下記が候補になるでしょうか。

「型が身につくカルテの書き方」:やはりカルテの書き方の良書といったらこちらですね。完全に合わせるとかなり時間がかかるので、型の一つとして参考にしつつ、適宜環境や診療科に合わせて修正すると良いと思います。

「あの研修医はすごい! と思わせる 症例プレゼン〜ニーズに合わせた「伝わる」プレゼンテーション」「よく出会う18症例で学ぶプレゼンテーションの具体的なポイントとコツ」:プレゼンも良書が多いですね、しっくり来る本を選ぶと良いと思います。

「レジデントのためのこれだけ心電図」「3秒で心電図を読む本」:どちらもタイトル通りですね。3秒のほうは心電図に対する考え方を変える目からウロコ本でした。心電図の読み方パーフェクトマニュアルは私にはオーバースペックでした。

「レジデントのためのやさしイイ呼吸器教室」or 「胸部画像教室」:呼吸器内科を回りながら何度も読みました。非常にわかりやすく実践的でした。胸部画像教室のほうがレントゲンに特化しています。

「画像診断に絶対強くなるワンポイントレッスン」「CTレポート この画像どう書く?」:どちらも各疾患のアトラス的なやつではないので、そのへんまで知りたいときは別途購入する必要があります。"画像診断まとめ"のサイトも疾患網羅性が高いのでいいですね。「1カ月・30 Stepで学ぶCT診断入門」は未だ読んでいませんが、コンセプトと対象が明確なので気になっています。

「あてて見るだけ!劇的!救急エコー塾」「内科救急で使える! Point-of-Care超音波ベーシックス」:POCUSは腹部エコー・心エコーよりとっつきやすいと思います。他にもエコーの良書は多いですが、まずはこれくらいのボリュームでいかがでしょうか

「竜馬先生の血液ガス白熱講義150分」:血液ガスの名著ですね。コンパクトながら非常にわかりやすく面白かったです。

「シチュエーションで学ぶ輸液レッスン」:もっと輸液について細かく根本的に知りたいなら。ただ最近はここまでは意識していません。

「治療に活かす!栄養療法はじめの一歩」:一読して考え方のOSをインストールする感じ。最初の一冊として優しい入門書です。

「病棟指示と頻用薬の使い方 決定版」:対症療法の例としても有用です。いまでも愛用しています。

③感染症プラチナマニュアル

発熱・感染症はあらゆる診療科で非常に遭遇する機会が多いです。しかし感染症内科をローテートしない場合、感染症について総括的に学ぶ機会が限られます。よって優れた書籍の有用性が高いので挙げさせてもらいました。

(元々私が感染症内科志望だったのもあり、少し贔屓目に見ているかも知れません)。

プラチナマニュアルは、治療薬・微生物・感染臓器の「感染症診療の3原則」に沿い、それぞれについてポケットに入る量で必要十分に解説しています。巻末の「抗菌薬スペクトラム表」「感染症治療期間」なども秀逸。

これ1冊あれば、感染症診療はほぼ合格レベルになると思います。

補完:マニュアル以外に追加するなら?

・レジデントのための感染症診療マニュアル(言わずと知れた感染症診療のバイブル。個人的にはこちらを机に置いて、プラチナマニュアルをポケットにいれるのが好きです。レジデントと書いていますが、普通に今でも使っています)

・「サンフォード」「感染症治療ガイド」もいいですが、個人的には解説が多いのでプラチナマニュアル推しです。ちなみにサンフォードはファイザーがネット上で日本語版を提供していたりします。

・トライアングルモデルで身につける感染症診療の考え「型」(マニュアルではなく通読したいならこれが個人的に好きです。ページ数がそこまで分厚くないこと、「感染症診療の3原則」を同じ型で繰り返し叩き込むことで、感染症診療の基礎が絵で身につくイメージです。他にも感染症の解説書は多いので、しっくり来るものを選んでみてください)

④ねじ子のヒミツ手技 1st Lesson

手技系の本もいくつか書籍がありますが、個人的には「ねじ子」推しです。何と言っても「コツ」がわかりやすい。

手技は、正確なやり方・トラブルシューティングがわかっているのはもちろん、小さなコツやポイントの積み重ねが非常に重要と考えています(私は頭で理屈を考えないと動けない、見てやって体で覚えるのが苦手でした)

教科書的な硬い本は「コツ」の部分が弱い。その点「ねじ子」はコツを言語化し、マンガとしてわかりやすいビジュアルで提示してくれています。

ねじ子の1st lessonでカバーされているのが、一般採血・動脈採血・注射・点滴・シリンジポンプ・気道確保・気管挿管・中心静脈カテーテル、動脈ライン、骨髄穿刺、腰椎穿刺、胃管・胃洗浄、尿道カテーテル、浣腸、胸腔ドレーン・腹腔ドレーン・心嚢ドレナージ、硬膜外麻酔です。

これ以外は他の書籍に、と言いたいですが、だいたいカバーしていますね。あとは気管切開・関節穿刺・縫合くらい?

補完

・「一気に上級者になるための麻酔科医のテクニック」(より細かい理論とテクニックを丁寧に書かれています。Vライン、CVライン、Aライン、挿管、マスクなど手術関連が多いですね)

・「診察と手技がみえる vol.2」(コツはあんまり書いていませんが、わりとまとまって書かれています。教科書ならではの包括性・正確性が強みですね)

・動画:目でわかる分、動画も結構良いと思います。YoutubeやMSDマニュアルは無料でけっこう色々載っています。

◯救急:「⑤京都ERポケットブック」 or 「当直ハンドブック」

・京都ERポケットブック

上級医がどのように思考しているか、をできる限り図示&言語化したような書籍です。「救急の原則」はもちろん、「主訴別治療編」の上級医の頭の中をビジュアルで示しているのが素敵です。また挿管・人工呼吸器や創傷処置などの手技系も触れられています。

「ビジュアルで覚えたい」「上級医の思考の流れを学びたい」という人には特におすすめです。

絵や図が多くわかりやすい反面、マニュアルとしての情報量は後述する「当直ハンドブック」に軍配が上がります。特に疾患についての記述が少なく、病名をつけてからの対応が必要な場合は少し戸惑うかもしれません。

あと、第2版からは最初に家庭医療的な解説も入っています。私(家庭医療専門医)は読んでてしっくり来ましたが、その部分だけ人を選ぶかも知れません。紙面に占める割合はそこまで多くはないので、仮に合わなかったとしてもそこまで支障はないと思いますが。

別解

・「当直ハンドブック」:図が少なく文字が多め。そのぶんエビデンスが豊富で非常に包括的に書かれております。診断がついてからの各疾患についても記載が細かいのもいいですね。「マニュアル」という括りで見れば、京都ERポケットブックより充実しています。正直甲乙つけがたく、最終的には好みの問題だと思います。

京都ERポケットブックと比較し、上級医の思考の流れについてはやや弱い印象です。その場合は下記のような解説本と組み合わせると良いでしょう。

・「救急外来ただいま診断中!」:マニュアルではなく、読んで理解するタイプの書籍ですね。指導医の思考を元に、現場で求められる対応やピットフォールを学べます。個人的にはこういう感じの解説本を読んで勉強しながら、現場ではマニュアル片手にするのがバランスが取れている気がします。

・「研修医当直御法度」:これも有名な本ですね。幅広いジャンルを扱っていますが、個人的には「上級医の先生が教えるポイント集」といった感触で、(私のような)救急のいろはもわからない初学者がこれ1冊だけで救急に入るのはやや難易度が高い印象でした。

研修医で少し慣れてきた頃だったり、他のマニュアル系の本と組み合わせるととてもいい感じです。あと読んでて面白いです。

補完

・「バイタルサインからの臨床診断」 救急でのチェックポイントは、ABCDとバイタルサインが最初の評価項目です。バイタル、特に脈拍と血圧、がちゃんと読めるようになり、緊急性の判断がすぐできるようになるのは個人的には大事かなと思い挙げさせてもらいました。

◯小児科:「⑥Happy!こどものみかた」「⑦小児の薬の選び方・使い方」

小児科も必須ローテート先ですので紹介させていただきます。

いろいろなところでおすすめされていますが、やはり「Happy!こどものみかた」はとても良いですね。小児の基本的な診察の方法を非常に丁寧に説明されている所に加え、症候学にも手を伸ばしているところが素敵です。1ヶ月間ならこの書籍をしっかり読み込んで実践と往復するとかなりレベルアップが見込めるでしょう。

加えて、小児は処方の仕方も体重に合わせたり注意が必要になるので、処方についてもあっても良いかな、とおもい、「小児の薬の選び方・使い方」も選出しました。少しだけ症候学にも触れられているので、特に救急外来で自分で処方を出す機会がある人にはおすすめです。

別解

・「症状でひらめく こどものコモンディジーズ」:網羅性はあまり高くないですが、病歴聴取・身体所見のコツ、症状のコツなどが専門医目線で非常にわかりやすくかつ実践的に書かれています。優れた小児科指導医の外来のコツを言語化されているようで、個人的にはHappy!こどものみかたより好みです。

・「こどものみかた」のT&A or Happyのワークショップ:上記の書籍の内容をワークショップ形式で学ぶことができます。定期的に各地で開催されているので、近くで受講できるタイミングがあれば、小児救急外来の自信度があがるでしょう。

・「小児救急ファーストタッチ」:マニュアルで具体的に書いてあり、初期対応特化型です。何度も同じ「型」を使っている点も好印象です。当直のお供にあるとかなり心強いです。

◯精神科:「⑧精神科プラチナマニュアル」 or 「精神科ファーストタッチ」

精神科も必須ローテート先ですね。精神科に進まない先生が精神科をローテートする意義としては、

①精神科での診療の様子や、精神科の考え方を知る(制度理解も含む)

② 非専門医と専門医との境目を知る(自分でできる範囲、紹介すべき範囲)

あたりが大事な要素な気がします。

特にローテートするのなら①を大事にしながら、②についても身につけられるとなお良いですね。例えば不眠、せん妄、認知症などは精神領域ですが非常にCommon problemなので、誰でも遭う可能性が高いです。

・「精神科プラチナマニュアル」:精神科の症候学・疾患・薬を含めた治療法・法律などが、平易な解説とともにコンパクトに包括的にまとめられています。ポケットサイズなので、持ち歩きやすいのもいい感じ。精神科の立場で書かれた書籍なので、いつ精神科に紹介すべきか、までは言及されていません。逆に精神科研修だけだったらちょうどいいかも?

・「研修医・総合診療医のための精神科ファーストタッチ」:こちらもプラチナマニュアルと同じような感じですね。多少は入院中の記述も書かれていますが、基本は外来での対応がメインの書籍になります。

こちらも同じく入院適応や精神科紹介基準などがないのはプライマリ・ケア医としては気になるところですが、研修では特に困ることはないでしょう。

別解

「研修医のための精神科ハンドブック」:①について簡潔にまとめられています。168ページとそこまで厚くないので、1ヶ月のローテ中に通読するのも難しくはないでしょう。最大のメリットは、学会ホームページでPDFが全ページ無料で公開されていること。ただ精神科の面接や心構えについては書かれていますが、各疾患については症例ベースで記載量は多くありません。

pdfで試し読みして、合わない/物足りなさそうなら他を使ってみてもいいと思います。

補完

・「本当にわかる精神科の薬はじめの一歩」:この本もおすすめ頻出本ですね。精神科の薬はかなり薬の使い分けが難しく、専門医の先生の「さじ加減」が強い印象です。この本はかなりわかりやすく書いていますので、上記の書籍ではわかりにくいときは読んでみると良いと思います。私も研修中に通読しました。

・「プライマリケアのためのこころの診かた」:精神科の先生とどう連携するか、自分でどこまで診られるか?について重点的に書かれています。前半のメンタルな患者さんとの接し方は少し難解ですが、後半はより実践的です。研修には必須ではないかもしれませんが、将来的にプライマリケア的な働き方をする人には有用でしょう。

・「ACP 内科医のためのこころの診かた」:こちらも専門医との境目の書籍ですね。このACP/MAPSOの「型」が身につくと、かなりプライマリ・ケアでは有用性が高いです。訳書で少し難解なので、まずは同著者の日経メディカルの連載「内科医だからできる心の診療」を試し読みするのもいいかもしれません。

同じコンセプトの本としては「一般臨床医のためのメンタルな患者の診かた・手堅い初期治療」が個人的には好きです。内科レジデントの鉄則と同じコンセプトで書かれているので、わかりやすいレイアウトと内容です。

・「援助者必携 はじめての精神科 第3版」:援助者としていかにあるか、どうむきあうかといった本。上記とは毛色が違いますが、このOSをみなさんが持っていてくれると嬉しい、という意味を込めてここに挙げました。

◯緩和ケア「⑨緩和ケアレジデントマニュアル」

緩和ケアも研修受講が必須なので挙げさせてもらいました。

「緩和ケアレジデントマニュアル」は、網羅性が高い点が個人的に好みです。疼痛はもちろんのこと、さまざまな症状に対する対処法がエビデンスに沿って細かく書かれています。またACPや看取りなどの心構えや技術などについても触れられている点も実践的です。

あとプライマリ・ケア医の身からすると、心不全や神経難病などの非がん患者の緩和ケアについても言及されているのが素敵です。

別解:

・「緩和ケアポケットマニュアル」:かなり薄くなりましたが、より実践的な感じがします。いま私がメインでつかっているのはこちらです。

・「緩和治療薬の考え方、使い方」:こちらは処方についてががメインですが、エビデンスが豊富な点、「聖隷三方原病院 症状緩和ガイド」のサイトとほぼ連動している点が強みです。病棟ではHPを参照し、机での勉強はこの本を読む、という使い方もできます。

◯地域医療:「⑩プライマリ 地域へむかう医師のために」

他の書籍と違って「研修を進めるうえで必須」という程ではないですが、今現在地域で活動するプライマリ・ケア医としての個人的な想いが入っています。

いろいろな診療科をローテートするときは「この科について深く知る」「将来的に学ぶことができる」と考える人が多いと思います。しかし地域研修は「お休み期間」「CC-Ep◯c作成期間」として捉える人も結構いる印象です。

ただせっかくなら、地域でしか学べない技術や知識を学んでほしい、地域の先生方の背中を見ながら、どんな思いで働いているか、どうやって地域医療にコミットしているか、臨床力をトレーニングしているか・・・などについても研修してほしい、という個人的な思いがあり、選出させてもらいました。

こちらの書籍は地域に研修に行く若手医師と、地域で活動を続ける指導医とのやり取りを中心に描いています。実際に現地にいかれる皆さんとシンクロするのではないでしょうか。興味のあるところだけつまみ食いしても悪くないと思います。

別解

「総合診療チュートリアル」地域医療やプライマリ・ケアの技術・知識のほうにより興味がある場合に。いくつか類書はありますが、個人的にはこれくらいがちょうどいいボリュームではないかと思います。

◯麻酔、外科、産婦人科 :選出困難

麻酔、外科、産婦人科も必須ローテですね。・・・ですが、ごめんなさい。これらはあまり研修医へのおすすめが出来ません。

研修は基本病棟だと思いますが、私の立場であるプライマリ・ケア医が、病棟で「麻酔科」「産婦人科」「外科」症例を診ることは、ほぼないからです(まれに併診することもありますが…)

私がしたり顔でおすすめするのも不誠実だと思い、今回は述べません。

強いて言えば、

「麻酔科研修チェックノート」「麻酔科薬剤ノート」

「産婦人科診療ガイドライン」「お母さんを診よう」

「外科研修おたすけBOOK」

あたりは個人的には読みやすく役立ちそうな印象でした。大変申し訳ありませんが、各々の所感は、もっと詳しい先生にお任せします。

番外編

ここからは必須ではないですが、私の視点で割と役立つかも?という資料をお伝えします。

◯皮膚科「⑪誰も教えてくれなかった皮疹の診かた・考えかた」

外来や病棟のトラブルで割と多いのが「先生、皮膚にブツブツができています!」というもの。すぐに皮膚科に紹介できる環境ならいいですが、湿疹・真菌、薬疹、褥瘡あたりに自分で対処できるようになれば迷いが少なくなります。

この本を読むと、System1のぱっと見診断ではなく、System2のロジカル診断のOSが頭に組み込まれるようになります。画像的センスが必要とされず、ロジカルで非専門医にもわかるというのも嬉しいポイントです。

上記でOSを身に着け、もっと具体的に知りたくなったら、「診療所で診る皮膚疾患」や「皮膚のトラブル解決法」が実践的だと思います。

この書籍は下記のブログから教えてもらいました

◯学会発表:「⑫オールインワン 経験症例を学会・論文発表するTips」

学会発表も研修医中に経験することが多いでしょう。もし症例発表ならこの書籍がおすすめです。

症例発表のスライドの作り方や、どんなことを書けば良いのか、そもそも学会発表するための新規性はどこにあるか・どう表現するか、発表したものを論文にどう落とし込むか・・・など、症例発表をする際にはこれ1冊で十分すぎるほどです。

実際に論文にするときにはとてもお世話になりました。

◯情報収集:「⑬日常診療で臨床疑問に出会ったときに何をすべきかわかる本」「⑭医師による医師のためのChatGPT入門」 or 「医療者のためのChatGPT入門」

このAI時代、わからないことがあっても「全てAIに投げれば別にいいじゃん」という考え方もあるでしょう。しかし出てきた答えを実臨床に適応し、責任を取るのは現場の医師です。わからないことを全てAIに投げるだけでは、臨床能力は上がりません。

研修に慣れてきたら、「学び方の学び方」をこの本で身につけましょう。

ただしAIは非常に便利なのは間違いありません。依存するのではなく、うまく付き合いレベルアップできればベストですね。

私はChatGPTに課金しているのでそちらの参考書籍を挙げていますが、AIも色々種類があり日進月歩なので、しっくり来るものを使ってみてください。(最近は医療特化型のOpenEvidenceとMeGen Japanに注目しています)

別解

・レジデントノート 2025年7月号 Vol.27 No.6:医学情報の集め方・活かし方 生成AI時代のスタンダード!

・資料集-日常業務での効率の良い情報収集の方法 The SPELL

https://spell.umin.jp/EBM_materials_step2.html

◯個人的に好きな本 「⑮レジデント初期研修資料 内科診療ヒントブック」

この記事を書こうと思った動機の1割は、この本の存在です。この本は「臨床の型」を身につけるための、大事な考え方を私に教えてくれました。

この本のポイントは「分からないときにどうするか」を、「検査」を基準に記述していることです。

教科書は正しい知識を書くことが大事ですが、教科書通りいかないことも多々あります。わからなかったらどうするか? 泥臭くても少しでも前に進めるにはどうするか?忙しい中でも事故なく診療を回すためにはどうするか?・・・という実践的な立場から描かれています。現場で役立つ上級医のメモをすごく丁寧にまとめられた感じです。

medtoolz先生の「研修医の勉強は『健全な偏見』を養うために行われる」という意見は、当時の私に非常に衝撃を与えました。

私はデキレジではありませんでした。だからこそ、少しでもよりよい医者になるためのヒントをこの本から得られたように思います。

まとめ

◯メンタルヘルス:「①研修医のための人生ライフ向上塾!」

◯病棟:「②みんなで楽しくホスピタリストになろう!」「③感染症プラチナマニュアル」「④ねじ子のヒミツ手技」

◯救急:「⑤京都ERポケットブック」or 「当直ハンドブック」

◯小児科:「⑥Happy!こどものみかた」「⑦小児の薬の選び方・使い方」

◯精神科:「⑧研修医のための精神科ハンドブック」

◯緩和ケア「⑨緩和ケアレジデントマニュアル」

◯地域医療:「⑩プライマリ 地域へむかう医師のために」

番外編

◯皮膚科「⑪誰も教えてくれなかった皮疹の診かた・考えかた」

◯学会発表:「⑫オールインワン 経験症例を学会・論文発表するTips」

◯情報収集:「⑬日常診療で臨床疑問に出会ったときに何をすべきかわかる本」「⑭医師による医師のためのChatGPT入門」 or 「医療者のためのChatGPT入門」

◯個人的に好きな本 「⑮レジデント初期研修資料 内科診療ヒントブック」

繰り返しになりますが、あくまで私の考えた一例に過ぎません。参考にしながら、自分なりの型を身に着けていってください。

皆様の研修ライフがより良いものになることを祈念いたします。